Edson Athaíde*, Publicitário

O título deste artigo remete diretamente a dois universos supostamente antagônicos: a realidade e a fantasia ou, se preferirmos, o racional do abstrato.

O feijão é o alimento, que é plantado, que vem da terra, que comemos, que tem preço, peso, espaço físico.

O sonho, bem, o sonho é isto mesmo: o onírico, o que não tem pés nem cabeça, não tem fim e nem começo, como argumenta o dicionário: utopia, devaneio sem fundamento, quimera vã que dura pouco.

“Razão e coração”, diria o meu Tio Olavo, a lembrar que as complementaridades dos opostos costumam seduzir.

Quem fala feijão, poderia dizer batata, carro, computador, roupa, avião. A economia é feijão, o mercado é feijão, o estado é feijão, o marketing é feijão.

Quem fala de sonho, poderia dizer cinema, teatro, literatura. A moda é sonho, a música é sonho, a arte é sonho, a cultura é sonho, a criatividade publicitária é sonho.

“O Feijão e o Sonho” é o título de um romance de 1938 escrito por Orígenes Lessa, um grande autor brasileiro que foi também publicitário.

O livro contava as agruras de um escritor que sonhava muito, mas ganhava pouco, negligenciando as necessidades da família, restando à sua esposa o papel de ser o feijão, lutando para que o alimento não faltasse à mesa.

Lembro-me sempre desse livro e de Lessa quando me pedem para dissertar sobre o que há de arte na publicidade.

Há muita. Sempre houve. Sempre haverá.

O que não torna a publicidade em arte ‘per si’. Não é. Nunca será.

“A publicidade é conversa de vendedor por escrito”, resumiu um dos fundadores da publicidade moderna. Mas, para que essa conversa de vendas seja persuasiva, precisa de ser bem escrita.

E aí que entra a arte. E aí que entram tipos como Orígenes Lessa, Fernando Pessoa, Ary dos Santos, Luís Fernando Veríssimo e tantos outros autores que tiveram passagens pela publicidade.

Mas também não podemos esquecer de pintores, escultores, cineastas que foram ou são publicitários. Caso não saiba, Spike Lee é dono de uma agência. Assim como o ator Ryan Reynolds. Scorsese realizou vários anúncios. David Fincher ainda realiza.

No final do século XIX, os donos dos cabarés parisinos solicitavam aos artistas que criassem cartazes exaltando as virtudes e os excessos das farras que promoviam. Toulouse-Lautrec pagou muitas das suas contas de vinho e absinto a fazer cartazes.

As latas de sopa de tomate de Andy Warhol ilustram bem a relação quase incestuosa entre as Belas Artes e a cultura publicitária. A Campbell Soup Company não poderia sonhar com uma estratégia de marketing melhor do que a criada por Warhol para eternizar na mente da sociedade americana um produto tão banal quanto aquele.

Entre as muitas frases definitivas que Andy Warhol cunhou está a que diz: “Quando pensa sobre isso, as lojas de departamento são como museus”. ‘Touché’.

Keith Haring emprestou os seus talentos para cartazes da vodka Absolut e para os cigarros Lucky Strike. Assim como os pintores Edward Hooper e René Magritte também emprestaram. O genial ilustrador Norman Rockwell foi mais longe: vivia basicamente de vender os seus traços para marcas comerciais (e foi assim que ajudou a dar forma ao Pai Natal, num clássico anúncio para a Coca-Cola).

Porém, ser um artista genial não garante uma carreira publicitária de sucesso. Salman Rushdie, por exemplo, tentou ser ‘copywriter’ mas chumbou no teste. Scott Fitzgerald foi um redator publicitário mediano. O grande poeta brasileiro Paulo Leminsky criou anúncios menores. O nosso Alexandre O’Neil criou ‘slogans’ memoráveis (“Há mar e mar, há ir e voltar”), mas nada comparado com a sua obra literária.

Artistas e publicitários até podem sentar à mesma mesa, mas não são as mesmas pessoas necessariamente.

O que me faz recordar uma lenda (talvez verdadeira) sobre um evento que teria acontecido ao nosso Orígenes Lessa lá do começo do texto.

Impressionado pelo sucesso de uma campanha para a Fechadura Brasil, o responsável pelo marketing do sabonete Gessy teria procurado a agência onde trabalha Lessa e feito um pedido:

– Sabe aquele ‘slogan’ que diz “Fechadura Brasil. Fecha e Dura”? Quero algo tão sonoro quanto para o Gessy.

Orígenes achou que tinha percebido a tarefa e pôs-se a trabalhar. Na semana seguinte apresentou algumas opções que foram chumbadas no ato. Humildemente, continuou a trabalhar em alternativas durante meses, sem nunca encontrar algo que satisfizesse plenamente o cliente. Até que um dia, durante uma reunião exclamou:

– Já sei o que poderia ser o nosso “Fechadura Brasil. Fecha e dura”!

Todos se entreolharam e ficaram em silêncio à espera do momento de pura arte e genialidade que iria acontecer.

– “Sabonete Gessy. Sabo e nete!”, disse Orígenes antes de curvar-se a dar uma gostosa gargalhada.

A conta foi tirada da agência. Os bons artistas enquanto publicitários são assim. Perdem o cliente, mas não perdem a piada.

Gloria Swanson (atriz que chegou a viver largas temporadas em Sintra, onde possuía uma casa em Almoçageme) também ela tinha quase desaparecido na transição para o sonoro. Algumas das suas palavras, ao interpretar Norma Desmond (a personagem de “O Crepúsculo dos Deuses”), eram amargas e pareciam despertar os velhos fantasmas: “Ainda sou uma grande estrela, os filmes é que ficaram pequenos. Em tempos, o cinema tinha os olhos do mundo inteiro, mas isso não lhes chegava, quiseram também ter os ouvidos. Então abriram as bocarras e começaram a falar sem parar…”.

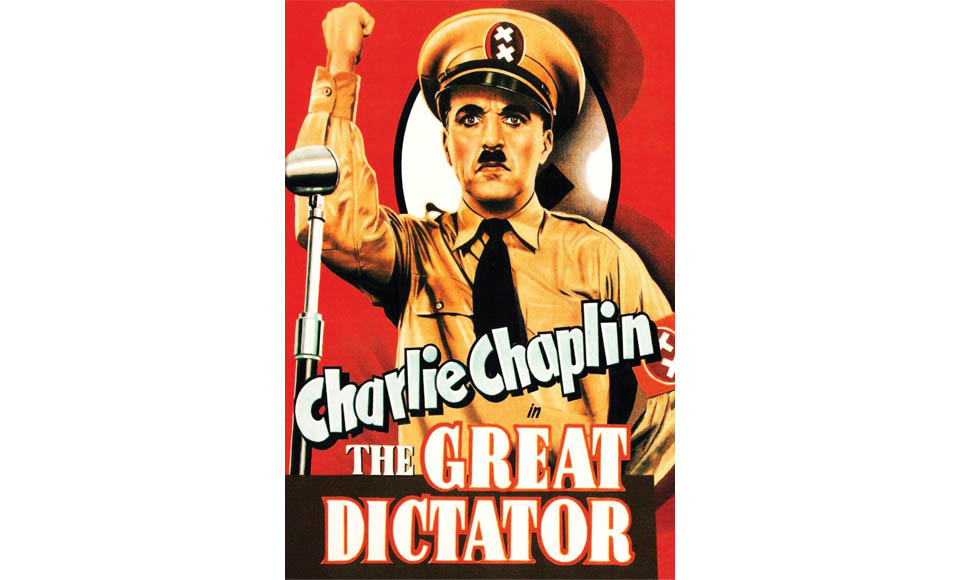

Chaplin foi dos raros casos que conseguiu manter a popularidade, recusando por muito tempo os diálogos nas suas produções. Realizou o seu primeiro filme sonoro “O grande ditador” em 1940, já treze anos depois da estreia de “Jazz singer”. Nessa altura referiu numa entrevista: – “Podeis dizer que eu detesto o sonoro. Vem dar cabo da mais antiga arte do mundo; a arte da pantomima. Esses filmes aniquilam a grande beleza do silêncio”.

Era o silêncio das imagens que os mais fundamentalistas defendiam como: – “Uma magia poética própria do cinema. O diálogo mata a poesia” – Diziam eles.

Os estúdios, ainda tentaram recuperar algumas das suas figuras mais consagradas ao lançar uma campanha com o slogan “Oiça as estrelas a falar”. Eram cenas exibidas antes da projeção dos filmes, sequencias sonoras com as caras mais conhecidas que até então eram mudas e exageradamente expressivas na representação. Ao revelarem a voz, muitas delas surpreendiam a plateia, que reagia até com sonoras gargalhadas. Quase da noite para o dia, toda uma geração de nomes bem conhecidos do cinema seria afastada do ‘ecrã’. Poucos sobreviveram ao som, Greta Garbo, com a sua voz grave, foi uma das que conseguiu fazer a transição. Para o filme “Anna Christie” os estúdios MGM fizeram uma grande campanha com o slogan “Garbo Fala” e a sua voz convenceu o novo público.

A necessidade de Inovar

O cinema norte-americano naqueles anos 20 estava a atravessar uma crise grave. As receitas de bilheteira baixaram drasticamente, o prestígio de muitas estrelas diminuiu com grandes escândalos, e surgiram na imprensa recorrentes críticas à opulência e à extravagante vida de Hollywood.

Os estúdios, num aparente beco sem saída, perceberam que era preciso evoluir, mas os gestores dos estúdios, sempre muito conservadores, pareciam não saber como dar a volta ao problema. Essa “modernice” do som, se bem que interessante, era talvez uma moda passageira, defendiam alguns para quem o bom cinema era silencioso. Os grandes estúdios, todos – ou quase todos – recusavam a novidade tecnológica, até porque essa opção representava um investimento elevado para criar soluções técnicas adequadas ao registo e reprodução dos diálogos.

Em meados de 1926, chegou a notícia a Hollywood de que os engenheiros nos laboratórios das duas maiores empresas de eletricidade dos Estados Unidos – a Western Electric e a General Electric, tinham conseguido finalmente sincronizar som com a imagem, isto ao fim de quase dez anos de experiências e estudos.

A notícia foi pouco valorizada e as primeiras abordagens aos magnatas dos estúdios até correram mal com alguns sinais de rejeição. Apenas na “Warner Brothers.” decidiram arriscar. Um dos responsáveis viria mais tarde a confessar que só aceitaram a solução proposta porque não tinham mesmo outra alternativa. Os estúdios estavam numa situação financeira muito difícil depois de uns fracassos de público e estrelas bastante caras, um quadro de gestão tão negro que uma das hipóteses era declararem falência e fecharem portas.

Na irmandade Warner, nem todos acreditavam na importância desse passo gigante. Harry Warner votou de vencido e terá dito na reunião onde a decisão final foi tomada: “Não percebo quem poderá estar interessado em ouvir esses atores a falar”.

A ideia inicial era usar o som para passar a música, os ambientes e efeitos sonoros. A voz no início não era para registar.

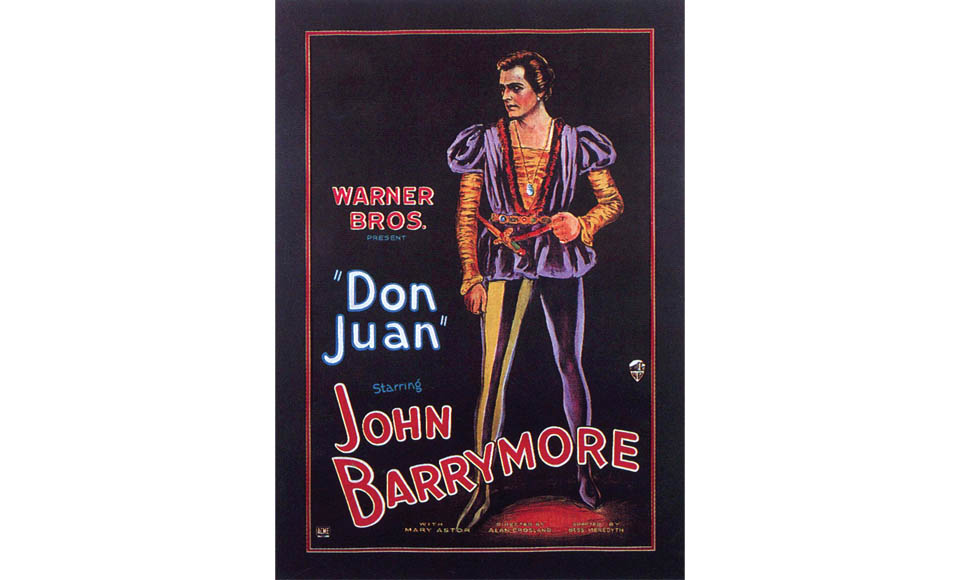

Os Warner sem alternativa arriscaram com cautela e discrição. Quando foram abordados para experimentar o novo sistema, denominado “Vitaphone”, e que era a mais fiável de todas as experiências feitas até então, foi-lhes proposta a aquisição da respetiva patente. Aceitaram pagar e aproveitaram para acrescentar som a um filme que já estava em produção, “Don Juan”, com John Barrymore (bisavô de Drew Barrymore) e Mary Astor. Pelo sim, pelo não, fizeram duas versões, uma delas sem som.

Na exibição da versão sonora, a música era executada ao vivo pela orquestra do New York Philarmonic Auditorium. A 6 de agosto de 1926, no Warner Theatre de Nova Iorque, passou a existir oficialmente um filme totalmente sonoro, muito embora a música dessa vez tenha sido tocada ao vivo.

As críticas foram mornas, mas o público adorou a inovação. Jack Warner disse aos jornais da época: “A novidade do cinema sonoro não desaparecerá. O que passou foi a novidade dos filmes mudos.”

Finalmente falam!

A primeira sessão oficial do cinema sonoro decorreu a 27 de outubro de 1927. Com “O Cantor de Jazz” que confirmou que os filmes tinham conquistado o uso da palavra. Mas é curioso que essa fita, cinematograficamente banal, é mais um filme cantado do que falado. O principal intérprete, Al Jolson, era um consagrado artista de variedades. Perante o êxito popular do filme, todos os agentes do negócio já aplaudiram, perceberam finalmente que tinham à sua disposição um meio de voltar a atrair multidões às salas de cinema. Já as velhas estrelas, naturalmente assustadas com o desemprego que pairava, criaram um ódio de estimação pelo sonoro. A atriz Clara Bow, uma vez, ao perceber que havia uma grande correria dos bombeiros nos estúdios da “Universal”, gritou aos quatro ventos: “Só espero que seja o departamento de som que está a arder”.

Nos primeiros tempos a preocupação era rodar fitas em que a história permitisse uma estreia simultânea com duas versões, uma muda e outra sonora porque o aparecimento do som trouxe aos estúdios um problema com os mercados internacionais. Uma grande fatia do negócio era assegurada no mercado externo e tornava-se complicado impor aos distribuidores de outros países, onde não se falava inglês, filmes em que as plateias não perceberiam nada dos diálogos. Inicialmente, a solução encontrada por um engenheiro serviu para tentar salvar algumas das estrelas do mudo: as suas vozes eram dobradas por outros atores e atrizes com melhores dotes vocais, especialmente nas cantorias. É claro que isto provocou algum mal-estar nos “donos” das vozes, pois falavam bem, mas não encantavam ninguém, uma vez que não eram eles que apareciam na tela a brilhar, eram uma espécie de duplos de voz.

Em 1929, dois anos depois da estreia de “O Cantor de Jazz”, Hollywood produziu cerca de 500 filmes, e metade deles já eram sonoros. A “United Artists”, apesar de ser liderada pelas glórias do mudo, anunciava nessa altura que a partir de 1930 todas as suas produções seriam faladas. Há registos muito curiosos dos comentários das estrelas que se sentiram ultrapassadas como o de Mary Pickford, que terá dito: “Acrescentar som aos filmes é como pôr bâton nos lábios da Vénus de Milo”. Chaplin, sempre radical na sua relação com o sonoro, dizia: “O cinema precisa tanto de som como as sinfonias de Beethoven precisam de letras”. Mas já era irreversível, os filmes falados chegaram de vez.

Curiosamente, a nova técnica representou nos seus primórdios um indiscutível retrocesso no plano artístico, pois havia muitos problemas que decorriam das dificuldades de registo do som. O microfone passou a ser um apetrecho odiado, uma arma que eliminava os que não se adaptavam.

Baseado nas muitas histórias de bastidores e nas anedotas que se contavam com o advento do som, em 1953 Gene Kelly e Stanley Donen, realizaram um dos melhores filmes de sempre em que a dramática transição para o sonoro, é mostrada em tom de comédia musical. “Singing in the Rain – Serenata à Chuva” leva-nos a perceber entre música, sorrisos e coregrafias inesquecíveis, o quanto sofreram as deusas do mudo e o ódio que tinham às novas tecnologias, especialmente microfones.

Com o argumento de “Serenata à Chuva” percebem-se também as dificuldades de mobilidade que o novo cinema trazia. A captação do som era para os técnicos um tomento e um desafio constante. As câmeras faziam muito barulho enquanto filmavam, por isso passaram a ter que estar fechadas em cabinas estanques e insonorizadas. Todas essas condicionantes técnicas vieram atrofiar a criatividade e a adaptação demorou tempo a conseguir-se, os novos equipamentos, só chegariam anos depois para aligeirar todo o processo de filmagem.

Os estúdios eram fábricas de sonhos cada vez mais caros de produzir e com uma boa dose de risco.

Foi a maior e mais radical revolução na indústria do cinema. Inventaram-se novas estrelas, repensou-se o sonho que ainda hoje continua a evoluir sempre fiel ao princípio de contar uma história que emociona, diverte e nos toca e encanta.

O último filme da época do mudo produzido nos EUA estreou a 7 de abril de 1930 e intitulava-se “O Pobre Milionário”. É claro que foi um fracasso de bilheteira, mas ficou na história por ser a fita que marcou o definitivo virar de página.

Afinal onde se experimentou o sonoro

Em França onde o cinema começou, que desde essa primeira apresentação do Cinematógrafo dos Lumière em 1894, que se foram testando diversas formas de registo do som sincronizado com imagens.

Há referências a um tal Lengaste Baron que patenteou em Paris um sistema de aparelhos que permitia registar e reproduzir simultaneamente imagens e som. Baron ainda produziu várias fitas, mas, desiludido com a falta investidores para a sua ideia, acabou por desistir.

Há uma outra tentativa de patentear, já em 1905, outro equipamento com um longo, mas sugestivo nome: “O registo elétrico de som sobre a película do mesmo filme”. Os inventores acabaram por desistir da ideia, mas foi pena, porque eles estavam no bom caminho… quando muito, adiantados no tempo, porque, 22 anos depois, foi esse mesmo princípio que os engenheiros americanos da “Western Electric” seguiriam para encontrar a solução que finalmente iria sincronizar som e imagem.

Já em 1900, fez furor na Exposição Universal de Paris o “Phono-Cinéma-Théâtre”, pequenos filmes onde se viam e ouviam cantar as grandes estrelas da época dos espetáculos de Paris como Sarah Bernhardt.

Com mais ou menos sincronismo, juntava-se ao projetor um fonógrafo (bisavô do gira-discos). Em França, com essa mesma técnica, foram produzidas diversas sequências de filme em que os cantores da época ficaram registados para sempre. Uns telediscos à moda antiga…

No Verão de 1908, Leon Gaumont alugou um cinema em Paris, e durante várias semanas projetou, com enorme êxito, o seu cinema sonoro com recurso ao Cronógrafo. Gaumont ainda registou a técnica, mas como comercialmente não obteve o retorno que esperava acabou por desistir.

Experiências francesas que anteciparam muito o cinema sonoro, mas a primeira guerra interrompeu sem recuperação essa evolução tecnológica.

Hoje a evolução do cinema é tão complexa que não se pensa sequer na falta que pode fazer, um ruído, um diálogo num filme. O que hoje se discute é a pureza do som numa imagem, criam-se envolventes sonoras que está para lá do entendimento perceção do sono aparelho auditivo. Quando se fala do registo sonoro de um filme, ouvimos siglas e marcas que nos despertam imagens só de ouvir, THX, DTS, Atmos, Dolby, são mais do que siglas, são a porta sonora para o nosso envolvimento com as imagens. Há 95 anos o desafio técnico e de marketing de comunicação era tão simplesmente pô-los a falar, coisa muito difícil para aquele tempo.

Campanha para as batedeiras Kitchenaid. A publicidade adora “roubar” aos grandes artistas.

Quando a publicidade imita a arte que imita a vida. A Benetton não se contentava com fazer publicidade comercial. O fotógrafo Olivieri Toscani, responsável pelas campanhas da marca nos anos 90, estava sempre a pisar as riscas e a fazer história.

American Way of Life, o ilustrador Norman Rockwell usou a sua arte não apenas para reproduzir, mas principalmente criar a forma como os americanos se viam no começo do século XX. Muito do seu trabalho foi em publicidade.

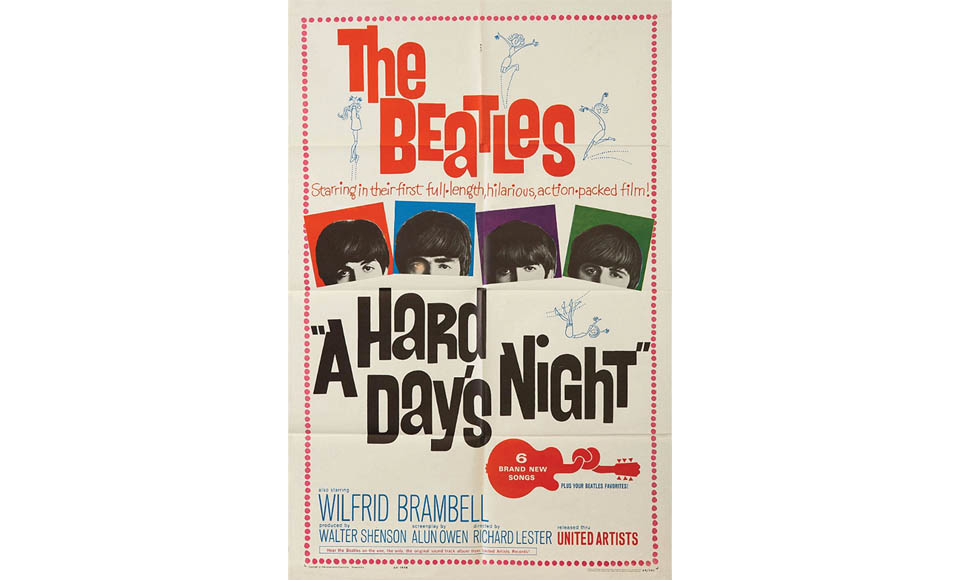

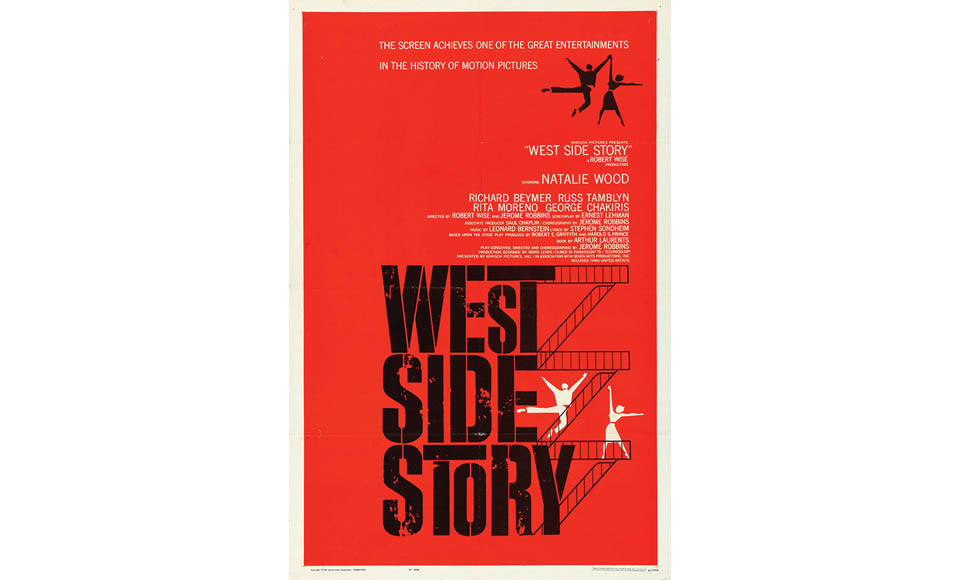

Joseph Caroff: o homem de todos os cartazes. Por décadas joseph criou cartazes para Hollywood e logos para grandes empresas. A grandiosidade da sua obra contrasta com o desconhecimento do seu nome.

Cigarros Silk Cut. era publicidade? Era arte? Era ambas as coisas. Essa campanha inglesa dos anos 90 primava por cartazes artisticamente irrepreensíveis.

Keloptic. Como paródia ou como referência, os grande artistas estão sempre a dar as caras na publicidade. Qual terá sido o cachet do Van Gogh?

Posters litográficos, jules chéret, 1889, França. Os donos da noite parisina trocavam bebida por arte.

(Texto escrito na língua de origem do autor)